您现在的位置:首页>教育

上海雏鸟成长为草原雄鹰(健康故事汇)

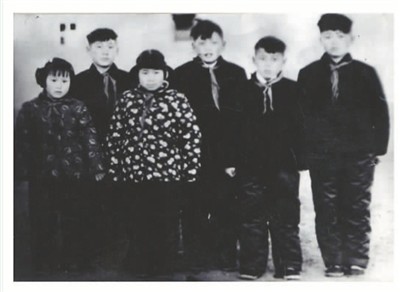

图为张凤仙收养的6名汉族孤儿。

资料图片

这张合影拍摄于1982年,6位孤儿已经长大成人,成家立业。中坐者为张凤仙和道尔吉。

资料图片

弥留之际,张凤仙叮嘱巴特尔:“我还是希望你回上海找找亲生父母。”

巴特尔说:“我的心就在草原。”

巴特尔是汉族人,他的蒙古名字是草原额吉(蒙古语,妈妈)给他起的。60年前,他和另外5名汉族孤儿,一起来到了张凤仙家。

那是上世纪50年代末60年代初,中华大地经历了罕见的自然灾害。上海、江苏等地的一些孤儿院因为粮食匮乏陷入困境,幼小多病的孤儿的口粮成了问题。

善良宽广的内蒙古大草原向他们敞开了怀抱,3000多名嗷嗷待哺的孤儿来到草原。牧民们纷纷骑着马,赶着勒勒车,有的甚至奔波几百里,到育儿院申请领养这些“国家的孩子”,接回自家的蒙古包,像对待亲生儿女一样精心照料。

1961年,张凤仙在内蒙古镶黄旗哈音哈尔瓦公社卫生院当护理员。有6个汉族孤儿被临时安置在卫生院旁边的学校里。蒙古族的张凤仙打心眼里喜欢这些汉族小家伙,和在畜牧场工作的丈夫道尔吉商量:结婚至今还没有孩子,咱们收养他们吧,一定能够养活好他们。这一承诺,就是一辈子。

那个物资紧缺的年代,有一年春节前夕,政府特批给3000孤儿每人5斤大米,领米地点在百里外的化德县。张凤仙赶着牛车出发了。寒风刺骨,大雪纷飞。领上米,她急忙往回赶。寒冷、劳累、饥饿阵阵袭来,张凤仙再也坚持不住了,靠着牛车瘫坐在雪地上,昏昏沉沉地睡去。一阵寒风袭来,张凤仙睁开双眼,拍打身上的积雪,赶着牛车又出发了。

三天三夜,张凤仙回到了家。看着6个孩子大口大口地扒拉着香喷喷的米饭,张凤仙笑得眼睛眯成一条缝。

生活在南方的孩子吃不惯草原上的果条和炒米,张凤仙把家中的面换成米,做米饭给孩子们吃;孩子们喜欢吃饺子,张凤仙向别人学习怎么包饺子;张凤仙夫妇一句句地教他们说蒙古语……孩子们逐渐融入了家,融入草原,爱上了奶茶和羊肉。

岁月不饶人,当年还不到30岁的张凤仙逐渐头发白了,背佝偻了。而6只小鸟已经长成了草原的雄鹰。巴特尔考进了南京气象学院,黄志刚在当地物资局当采购员,党玉宝、毛世勇参了军,其木格当了邮电局话务员,高娃考进了南开大学。

孩子们长大后,全部都选择回到草原,成为草原的建设者。而张凤仙却积劳成疾,1991年离开了人世。

蒙古族没有立碑的传统。但是,兄妹6人却给他们的蒙古族父母立了一座碑。墓碑上刻着:“慈父道尔吉,慈母张凤仙。”

- 凡本网注明"来源:的所有作品,版权均属于中,转载请必须注明中,http://www.vbj.com.cn。违反者本网将追究相关法律责任。

- 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。